发布时间:2011-03-04

点击:

来源:语文组

录入者:minm

早 春 第 一 声

——记语文教研组新学期第一次研究课

一、课前篇——精心打磨智慧现(庄文琴)

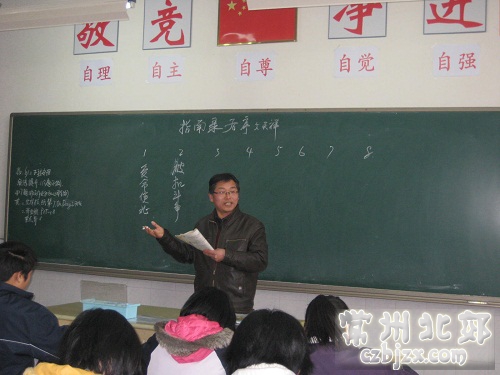

2010年3月3日下午,常州市北郊中学高一(13)班教室里传来老师与学生们的诵读声,杨华平老师用他深沉雄厚的声音,用他广博丰富的学识带领着学生与听课老师一起领略了文天祥《指南录后序》的字里行间的魅力。一句句“痛定思痛,痛何如哉?”读的人心思沉重,伴随着这读书声,我们也开始真正走近了这位伟大的爱国诗人文天祥。

古文教学一向是教学的难点,杨老师给我们做了一个很好的示范,古文课也可以这样上——取文章的脊骨,学作者的文气,通过诵读体会作者的情感,读出课文的节奏,读出课文的气势。

功夫在课外。在上这堂课之前,杨老师一直潜心备课,耐心钻研,晚上还时常在办公室修改教案,一遍又一遍仔细打磨,他时而捧书诵读,时而奋笔疾书,时而与我们交流探讨,时而又静思沉默。功夫不负有心人,杨老师给我们展示了一节精彩而又生动的研究课,赢得了听课老师的啧啧赞叹,让我们受益良多。

杨华平老师已经是资深老教师了,但他在备课时的严谨和认真让我们钦佩。课前,杨老师把这堂课的研究课设计表发给了组内成员,让我们有准备地去听课。

二、课堂篇——留取丹心照汗青(唐丕红)

我怀着随意的心情走进高一(13)教室,准备聆听高一杨华平老师的一节文言文课《指南录后序》。我是第一次听杨老师的课,内心在忖度着这节课该怎么上才好呢?文章篇幅较长,文言知识也较繁多,还涉及到学生的思想情操的引导,一节课四十分钟能完成吗?

杨老师的课在漫不经心中开始了。他先从课文的内容讲起,概括了全文的情节,“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”。继而,他引导学生划出“将以有为也”这句话,一句立骨,如一根红线串起了形似散落的珍珠:文天祥受命出使、被扣逃脱以至九死一生、集诗明志不正是围绕着“有为”这二字吗?(笔者按:司马迁在《孔子世家》中记有孔子的话:“君子疾没世而名不称焉。”然而欲使名垂后世,也不是一件容易如愿的事。《伯夷列传》就记载了伯夷、叔齐因相互辞让君主之位而相偕去国,又因反对武王伐殷不食周粟而死。文天祥的“有为”有以上的因素,但应该站的角度更高。)他的“幸生也何为”是为报君亲,救国难,这就让我们更能明白他“隐忍以行”的内心了。

在基本讨论清楚这些问题后,杨老师指导学生重点朗读了课文第五自然段。杨老师先让学生自由读,注意朗读的节奏、语气与情感,体会平缓与激昂,松弛与紧张的变化。在初读后学生对文体有了较深的理解,杨老师再次以激昂的情绪与学生共同朗读该部分。他的声音时而缓慢,时而激越,继而深沉,这不正是白居易笔下的琵琶女那“如急雨”,“如私语”的演奏么?读到“呜呼!死生,昼夜事也。死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪”时他几近哽咽而不能卒读;读到最后的两句“痛定思痛,痛何如哉”时眼泪夺眶而出,他仿佛置身于当年南宋风雨飘摇之际而奔告无门的境界!他把自己当成为义而“鞠躬尽瘁,死而后已”的文天祥了!不少学生被感染了,许多听课的老师都产生了共鸣,不由自主地随着杨老师一起诵读,全场沉浸在一片悲壮的气氛中!

随后,师生共同探讨了这二十二个“死”的作用,明确了文天祥九死一生的原因是“将以有为也”。师生再一次共同朗读文本第七自然段,体会作者深沉的爱国之情!

老杨是语文界中的闻一多!走出教室,我顿感豁然开朗,语文教学诚能如斯,爱国主义何得以不能弘扬,民族的铮铮铁骨何至于会消亡!?

三、评课篇——真诚交流共成长(张玉姣)

杨老师的课堂让人陶醉,之后在教师阅览室展开的评课更是闪耀着语文组成员智慧的光芒。无论是老教师还是年轻教师都针对杨老师的课真诚地提出了自己的一点认识、一点感悟。

评课内容主要集中在以下几个方面:

一、不拘一格的诵读法。杨老师注重文言文的诵读,强调要读出文章的节奏,并着重诵读了文章的第五小节。这一点受到组内成员的一致认可。很多老师提出自己平时教文言文把重点放在字词梳理上,诵读往往是被忽略的,而杨老师却把自己融入其中,带动学生一起深情朗读文本,真正读出了文章的味道,读出了文气。这就引发了我们对于“怎样读书”以及“如何把自己融入文中”的思考。瞿育谨老师提出学生的读到底是主动的读还是被教师卷进去的被动的读,是否可以让学生自己先读,再由教师带领读书,让学生自己去比较体悟文章的节奏。郁薇薇老师联想到了高二的《女神》教学,可以举办女神朗诵会,通过诵读的方法提高教学效率。

二、充满魅力的文本解读。杨老师重视对文言文整篇内容、形式的学习。李留兴老师说杨老师运用的传统的段落归纳法让学生整体把握了文章的内容,有全篇意识。杨老师还引导学生找出了本文的“脊椎骨”——“将以有为也”,称为“一句立骨”,更是让学生对文本有了深刻的认识。另外杨老师把这篇文章对于现代社会的意义也阐述得淋漓尽致,说这是我们民族的黄金搭档,是脑白金,是治民族软骨病的良药,让学生的精神层次得到提高。张莉老师说从杨老师身上受到启发,认为教师对文本首先应有自己的认识,有独特的理解,有更深更透彻的理解才能教授学生;唐丕红老师说从杨老师的身上看到,教师自己应是一锅浓汤,熬出味来,才能带领学生品出语文的味道。唐丕红老师还提出本课的容量可能还不够大,要是能在深度、广度上更拓展一些或许会更加精彩。

三、出色的教师风采。杨老师上课永远充满激情,把自己的热情完全倾注到课堂。戴文伟老师说,这时我们看到的仿佛不是一名普通的人民教师,而是闻一多,甚至是文天祥本人在深情诉说;孙健老师也说被杨老师的“文气”、“诗味”所感染;王俊老师也提出了知识分子应有担当意识。这就引发了我们对“怎样才能成为一名优秀的语文教师”的思索,或许我们可以从杨老师的身上得到一些启示。

最后,教研组长对今后的研讨活动提出一些建议,希望以后的研究课活动一次比一次高效、务实。

短短的一次评课在各抒己见、热烈讨论的氛围中结束,当我们走出评课室时似乎还意犹未尽,似乎还在深沉思索。我们相信通过这样的听评课,我们每个语文老师都有收获,都会更加注重对语文课堂的探索研究,为寻求更有效的语文教学方法,为提高学生的人文素养,为培养具有公民素养、精英气质的人才做出应有的贡献。

图片1

图片2