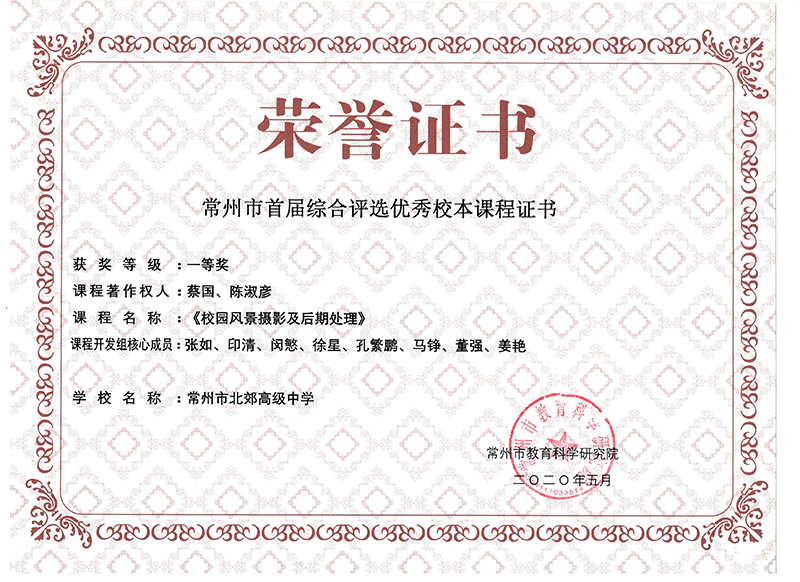

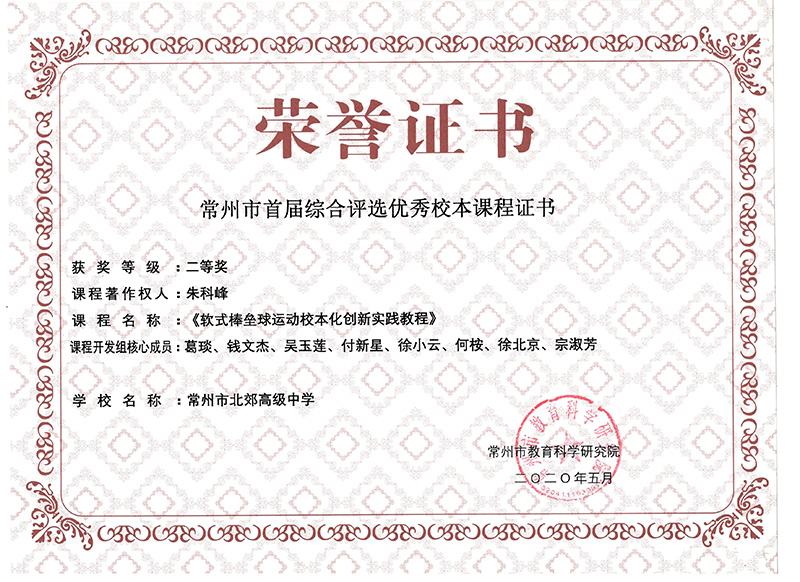

为凝练优秀校本课程成果、深化学校课程研究、推进学校课程建设,近日,从常州市教科院传来喜讯,我校《校园风景摄影及后期处理》和《软式棒垒球运动校本化创新实践教程》分获常州市首届综合评选优秀校本课程评审一等奖和二等奖。

校本课程开发是推动学校课程改革深化的重要方式。在我校第四轮主动发展规划中,建设以学生“发现—发展”共识主动体学习方式为主要特征的学校课程系统,其中重点是开发建设具有北郊特色的软学习课程,简称为“三型四程”课程系统,即素养型课程、品质型课程、发散型课程等。

素养型课程,是针对育人目标中的“公民素养”设立的,主要开设在高一年级。其课程侧重于修养身心、涵育情趣、操习技能等,诸如礼仪礼数课、琴棋书画课、国乐鉴赏课、通识博览课等,属于水平性课程系列。在组织这一系列课程教育活动时,要把“发现—发展”作为基本教学策略。

品质型课程,是基于育人目标中的“精英品质”设计的,包括发现性与发展性两个系列。前者侧重于拓展认知、提高学养,主要在高二年级开设,例如虚拟世界课、未来地球课、法庭辩论课、英文原著品读课、触摸世界典籍课、“苹果”与“小米”课、寻访正在消逝的文化课,等等。后者为提升品性品位而设立,侧重于高三年级,例如未来社会课、创新与营销课、面试—面霸课、爱与情课、你会说话吗课,等等。

发散型课程为松散性课程,以讲坛、论坛、小课题研究等为载体,或邀请名家、学者担纲主讲,不设固定内容,命名为博雅讲坛,每周一次,各年级学生均可采取网上报名的方式获得出席聆听的机会,未能出席的,可通过实时转播或录像观看、分享博雅讲坛的精妙风致;或邀请兄弟学校学生组织定期论坛,对热门话题开展质疑、辩论;或通过学生自主开展的切口较小的课题来组织研究活动等。

我校基于“三型四程”的课程系统,共组织开发建设校本课程120余门,形成了开放、多元合作的课程建设形态。目前我校建设有江苏省环境教育课程基地、江苏省“创想智造”课程基地,丰富的课程软硬件资源,为师生搭建了优质的教学平台,释放了师生的活力与激情,激发学生持久的探索兴趣。通过自我评价、教师评价、过程性评价等多元评价模式促进学生综合实践和创新能力的提高,提升学生核心素养的培养,满足学生个性化发展。